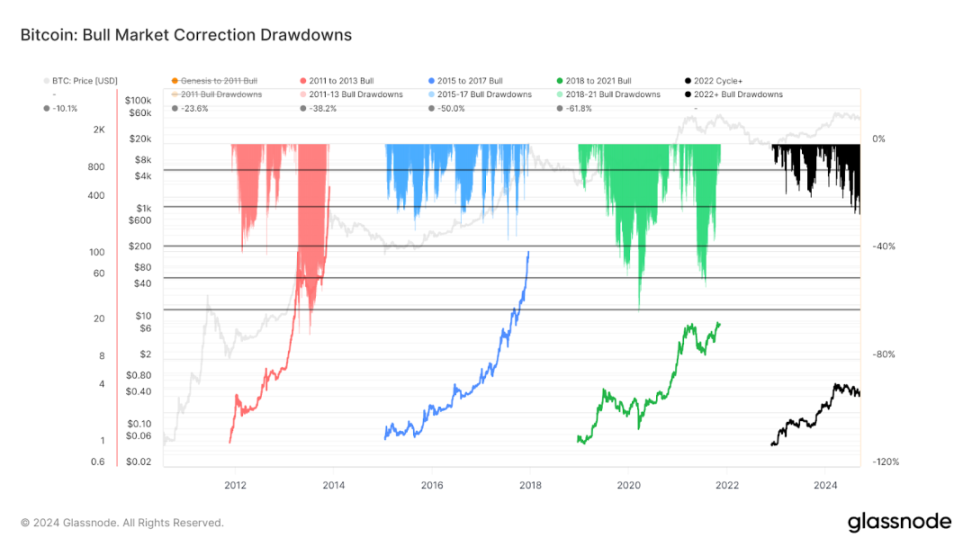

比特幣周期理論,尤其是與比特幣減半事件的關聯,一直以來被視為預測比特幣價格走勢的重要工具。歷史上比特幣減半通常會導致價格上漲,但當前市場表現及其背后的因素表明,這一理論的有效性可能正在減弱。

本文將復盤 2011-2024 年比特幣 4 個周期,深入探討當前周期的市場變化。

01比特幣周期理論的基礎

比特幣每 210,000 個區塊的挖礦獎勵會減半,約每四年發生一次。這一機制旨在控制比特幣的供應量,從而增加其稀缺性。歷史上,減半事件通常伴隨著比特幣價格的顯著上漲,形成周期。例如:

2012 年減半:比特幣價格從大約 12 美元飆升至 2013 年底的超過 1000 美元。

2016 年減半:比特幣價格在減半后不久上漲至近 3000 美元,并在 2017 年底達到近 20000 美元的歷史高點。

2020 年減半:比特幣價格在 2020 年 5 月的減半后,迅速上漲至 2021 年的歷史新高。

2012 年、2016 年和 2020 年的減半事件后,比特幣價格均經歷了顯著上漲,形成了明顯的牛市周期。這些歷史數據使得比特幣周期理論獲得了廣泛的認可和信任。

本輪周期在 2024 年 4 月 20 日完成第四次比特幣減半,然后減半后的表現卻不如預期。

02減半后價格數據

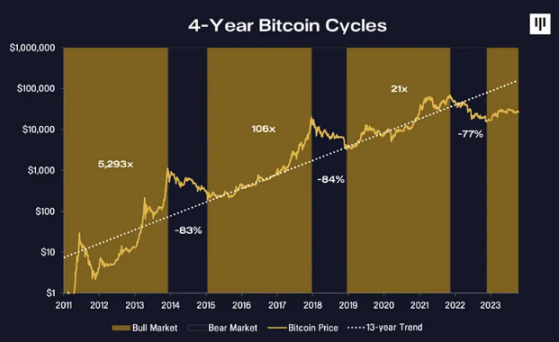

如果我們把歷史上比特幣減半的日期拉到坐標軸同一起點,并把之后的價格與減半當天幣價進行對比,可以發現當前周期的表現是最差的。

盡管在 4 月減半事件之前,市場首次突破了新的周期性歷史高點,但這并未改變當前周期相對低迷的表現。

以下是每輪周期減半后 144 天左右價格漲跌情況(與減半當天價格對比):

- 周期 1:+895%

- 周期 2:+15%

- 周期 3:+ 37%

- 周期 4:-11%

當前周期減半后比以往呈現更弱的價格反應,比特幣的價格表現不佳。這究竟是為什么?本輪周期與此前有何不同?

03趨于穩定的比特幣

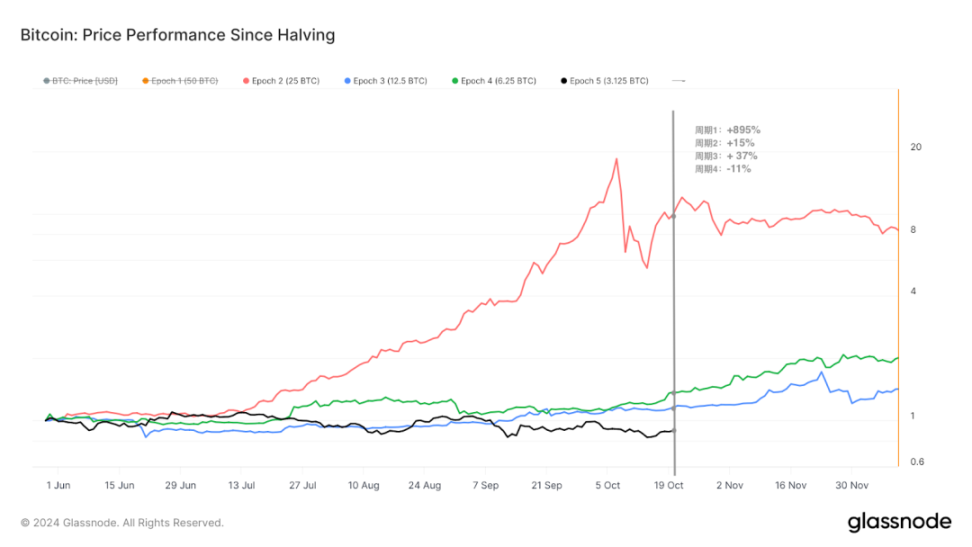

2023-2024 年的比特幣周期在某些方面與以往周期相似,但也存在明顯的不同。

在 2022 年底 FTX 崩潰后,市場經歷了約 18 個月的價格穩定上漲。伴隨比特幣 ETF 通過,新資金不斷涌入,在達到 73,000 美元的高點后,市場進入了為期三個月的區間震蕩。

在這期間,從 5 月到 7 月,比特幣價格經歷了最深的周期性修正,回調幅度超過了 26%。盡管這一下跌幅度顯著,但與以往周期相比,這次的下跌明顯較淺,波動性也有所減弱,反映出比特幣市場結構相對穩定,作為金融資產比之前更成熟。

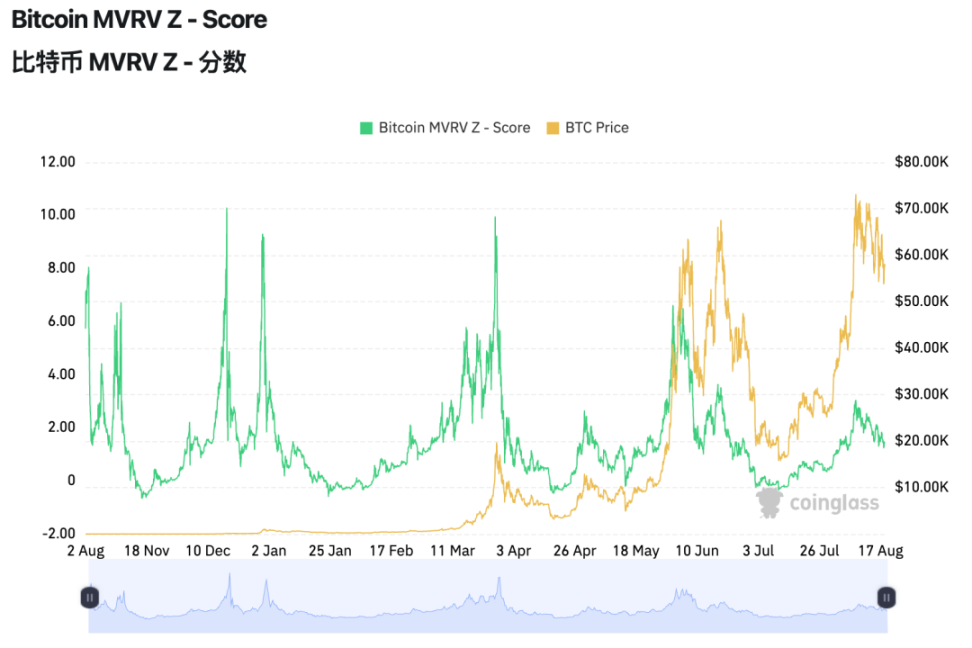

我們來看一下另一個技術指標 MVRV Z-score,同樣也可以看出不同周期比特幣市場表現的差異。

首先,MVRV-Z 分數是一個相對指標,計算公式為:(流通市值 – 已實現市值)/ 標準差(流通市值)。當該指標過高時,表示比特幣的市場價值相對于其真實價值被高估,這對價格可能不利。反之,如果該指標較低,則意味著比特幣的市場價值被低估。

從上圖 2010 年 -2024 年數據中我們可以看出,相比之前周期,MVRV-Z 分數(綠色線)波動、峰值和回報相對溫和,并不像早期那般幅度大。比特幣開始趨于一種穩定的、逐步上升的走勢,而不是以往那種劇烈的價格飆升,這種漸進式的增長模式在長期來看更具吸引力。

04波動性減弱的原因

我們可以用一個數據指標直觀解釋,為什么比特幣波動性減弱,趨于穩定。

比特幣 5+ Years HODL Wave 指標,顯示了至少 5 年沒有在鏈上移動的比特幣百分比,有時也稱為 5 年前最后活躍的比特幣供應量。某種程度上,反映了市場中長期參與者的行為。

當然,也有可能這些比特幣的一部分已經丟失,即用戶不再能夠訪問包含比特幣的錢包的私鑰,不過這種比例較小。

從圖中可以看出,目前超過 30% 的比特幣在過去五年內沒有被轉手,這一比例可能還會繼續上升。該現象導致市場上流通的比特幣數量減少,其影響已超過減半事件帶來的供應增量的減少。這意味著,長期持有比特幣的趨勢正在顯著上升,使得市場能夠更好地抵御短期波動,同時也可能會削弱比特幣的周期性波動,這是促成比特幣波動性減弱的原因之一。

其他因素還可以歸結于:比如,隨著市場的成熟,越來越多的投資者選擇長期持有比特幣,減少了流通供應,降低了價格的劇烈波動。此外,比特幣的供需關系也在發生變化,資金的持續流入為價格提供了支撐。

再者,全球經濟的不確定性、政策變化以及市場情緒等因素都會對比特幣的價格產生影響。在這種情況下,比特幣的價格可能會與傳統金融市場的走勢更加相關,從而降低其獨立波動性。這些原因共同作用,使得比特幣價格的波動性在當前周期中呈現出相對溫和的特點。

05總結

與歷史周期相比,目前周期的價格回調幅度較小,市場結構相對穩健,比特幣價格波動性減弱。

因此,在進行比特幣交易時,單靠市場周期的分析是不夠的。一方面,歷史數據無法預測未來的走勢。另一方面,加密市場也會逐漸走向市場規范化,迎來流動性增強和更大規模應用,這是金融發展的自然結果。